Dici Santa Massenza e pensi alla grappa. Probabilmente non esiste nessun altro luogo nel nostro Paese in cui l’abbinamento risulti altrettanto naturale ed immediato. Santa Massenza è un minuscolo borgo del Trentino ritagliato fra il laghetto omonimo, idrogeologicamente collegato al più noto lago di Toblino dominato dalla romantica mole del castello costruito su una piccola penisola, e la centrale in roccia che ne sfrutta il movimento delle acque, all’ingresso della vallata della Sarca che sfocia una dozzina di chilometri più a sud nel lago di Garda. Fin dai tempi del Principe Vescovo di Trento da quelle parti si comprese che le condizioni microclimatiche erano perfette per produrre distillati di vinacce di straordinaria qualità, al punto tale che agli inizi del Novecento nel paesino che oggi conta non più di 150 abitanti c’erano ben 13 distillerie.

Grappa sopraffina, che raggiungeva soprattutto le tavole dei nobili austriaci a cui era destinata la quasi totalità della produzione. Oggi le distillerie rimaste sono cinque e fanno tutte capo alla medesima famiglia, la Poli, che non ha però potuto valorizzare questo capitale onomastico a causa di una omonimia veneta protetta da copyright. Così i Poli si sono dovuti arrangiare diversamente, anche se la loro fama è universale sia in Trentino che negli immediati dintorni, dove finisce la maggior parte dei loro prodotti. Ecco così la Distilleria Giovanni Poli Santa Massenza e la Distilleria Francesco, la Distilleria Maxentia e la Distilleria Casimiro, per finire con la Giulio & Mauro, ciascuna con i suoi prodotti di punta e le sue peculiarità. Agli esordi gli alambicchi erano del tipo discontinuo a caldaia, simili, tanto per capire l’effetto che producevano, ai modelli con cui si produceva il Cognac: un lavoraccio, soprattutto perché i momenti cruciali della distillazione andavano percepiti con il fiuto e l’intuito di chi ne aveva viste tante; gli unici strumenti ammessi erano il naso, la mano e l’occhio e dal loro saggio sfruttamento dipendeva il successo delle operazioni. Oggi ovviamente non funziona più così, visto che all’abilità del singolo distillatore si sono uniti accorgimenti tecnologici in grado di capitalizzare al massimo le procedure operative e, di conseguenza, la qualità del prodotto finale. La produzione continua a rimanere una faccenda familiare, nonostante gli strumenti permettano di organizzare filiere di carattere industriale. Ogni distilleria del borgo può vantare una gamma di prodotti particolarmente ampia, nonostante da quelle parti il vitigno principe sia la Nosiola, con cui si producono un bianco fresco di pronta beva ma soprattutto uno dei gioielli della produzione enogastronomica trentina, ovvero il Vino Santo, ottenuto dalla pigiatura tardiva dei grappoli lasciati ad appassire al vento del Garda sulle arelle. Le vinacce che non sono raccolte in loco vengono selezionate presso produttori di fiducia in tutto il Trentino, in modo da poter produrre grappe bianche mono vitigno tra le più apprezzate dagli appassionati della selezione. Non mancano poi grappe invecchiate né grappe aromatizzate con erbe rigorosamente provenienti dai boschi e dai prati locali, anche se il top di gamma è rappresentato dalla grappa di Vino Santo, realizzata con le vinacce delle uve con cui si è data vita al principe dei vini trentini. Guai però a dimenticare una “o” e chiamarlo Vin Santo, anche se si ordina il relativo distillato: da quelle parti suona alle orecchie dei puristi come un’offesa, visto che tanti sforzi sono stati spesi per registrare un marchio che potesse garantire esclusività e protagonismo.

Ovviamente ciascuna azienda si distingue per prodotti specifici, nonostante tutte facciano capo ad uno stesso capostipite: la Distilleria Francesco si caratterizza per un rigido rispetto della tradizione e articola la sua offerta fra monovitigni di sicura presa come Nosiola, Traminer e Müller Thurgau e acqueviti della migliore frutta del Trentino come quelle di prugne, uve e pere. Giulio & Mauro invece si sono specializzati nelle grappe mono vitigno come quelle di Schiava, Nosiola e Merlot, con piccoli gioielli come l’“Amara” (macerazione di genziana, asperula, ginepro, rabarbaro e timo), la “Raffinata” (doppia distillazione di vinacce di Cabernet Sauvignon) o la “Saros” (un cru ottenuto con le vinacce delle uve coltivate nell’omonimo appezzamento di Santa Massenza e raccolte in novembre in appassimento sulla pianta).

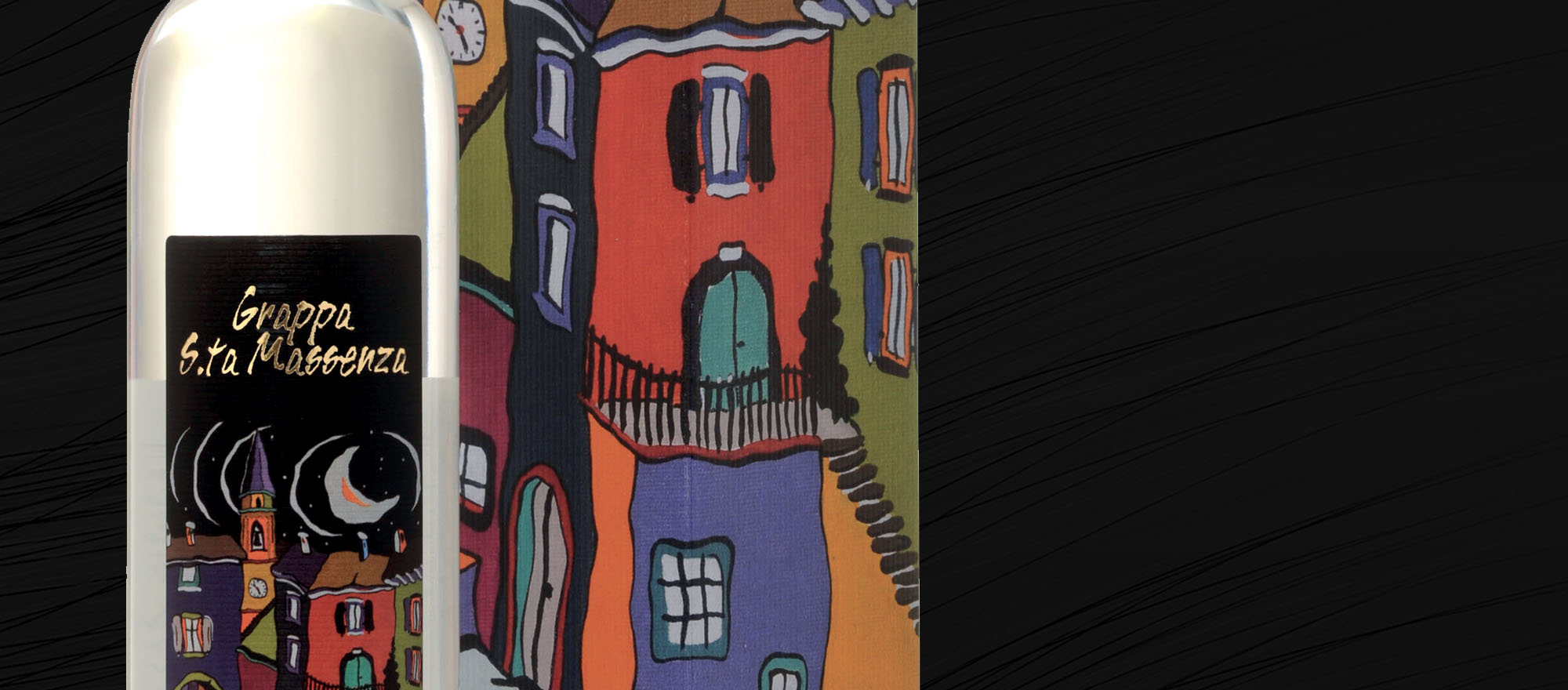

Della Distilleria Giovanni Poli memorabili rimangono la grappa di Rebo e le grappe infusioni come quella al cirmolo o alla ruta. Da Maxentia invece si possono trovare anche i distillati mono vitigno di Marzemino e Teroldego, realizzati con vinacce provenienti da territori limitrofi, liquori a base di grappa al gusto di nocino, caffè e limone e i classici distillati di frutta proveniente dal territorio circostante. Infine Casimiro (foto in questa pagina), noto per la sua “Pica d’oro”, un distillato di vinacce provenienti da vitigni diversi armonicamente selezionati per sapori e profumi davvero unici; oltre alle grappe mono vitigno e ai distillati, meritano attenzione anche “Ambrosia” e “Ritocchi nel tempo”, due grappe invecchiate in piccole botti per un anno e mezzo o due, ma soprattutto “Antenata”, realizzata con distillati affinati separatamente per dieci anni e poi assemblati in un trionfo di sapori, e “Uve d’autunno”, selezione dei migliori prodotti della distilleria lasciati riposare in cantina per non meno di tre anni. Il sistema migliore per assaporare il meglio della produzione di Santa Massenza è partecipare alla Notte degli alambicchi accesi, nei primi giorni di dicembre, in cui uno spettacolo itinerante tocca tutte le distillerie e permette di conoscerne i più intimi segreti. Ma nessuno dei Poli è tanto geloso da custodirli per tutto il resto dell’anno: bastano una visita, anche fugace, un assaggio, dò ciacole, come si dice da quelle parti, e il resto viene da sé.